お母さんの孤独に寄り添いたい──不登校専門オンライン個別学習塾「ダブルプラスアカデミー」代表・渡邉身衣子さんの想い

日本初の親子カリキュラムを取り入れ、不登校の子どもだけでなく、そのお母さんとも一人ひとりに寄り添って対話を重ねる──そんな新しい形の学習塾「ダブルプラスアカデミー」を運営するのが、渡邉身衣子さん(以下、みえこさん)さんです。

みえこさんが本当に心を寄せたいのは、実は毎日一人で悩み続けているお母さんたちでした。これまでに関わってきた99%の家庭で、相談の窓口になっていたのはお母さん。その経験から、みえこさんは不登校の子どもを持つお母さんたちに伝えたい想いがあるのです。

心の病を患った5年間で見つけた「自分の役割」

みえこさんがこの活動を始めたきっかけは、自身の辛い体験にあります。25歳のとき、心の病を患い、約5年間という長い期間、苦しい日々を過ごしたそうです。1日中家にいて、カーテンも閉め切り、全く外に出られない状態が続きました。入院を経験するほど、深刻な時期もあったと語ってくれました。

「その経験から、だんだん不登校とか引きこもりの方っていうキーワードに、すごく引っかかるようになったんです。病気を患ったのをマイナスにするんじゃなくて、何か人の役に立つようなきっかけにしたいなと思ったんですよね。」

回復の過程で、自分の辛い経験を何かに活かしたいと考えるようになったみえこさん。自分には何ができるのかと模索した中で活かせる武器は、大学で取得した教員免許だと気付きます。

「引きこもりの方にもフォーカスしたかったけれど、私には知識がなかった。私が持っている唯一の知識は、勉強を教えることだけだったんです。自分のしたいことよりも、自分に何ができるかを考えたとき、力になれるのは不登校の子どもたちだと思いました。」

塾の最大の特徴は、日本初の「親子カリキュラム」を取り入れたこと。子どもに勉強を教えるだけではなく、親御さん、特にお母さんたちの心のサポートを同時に行う、塾としては全く新しい仕組みでした。

コミュニケーションで寄り添う独自のスタイル

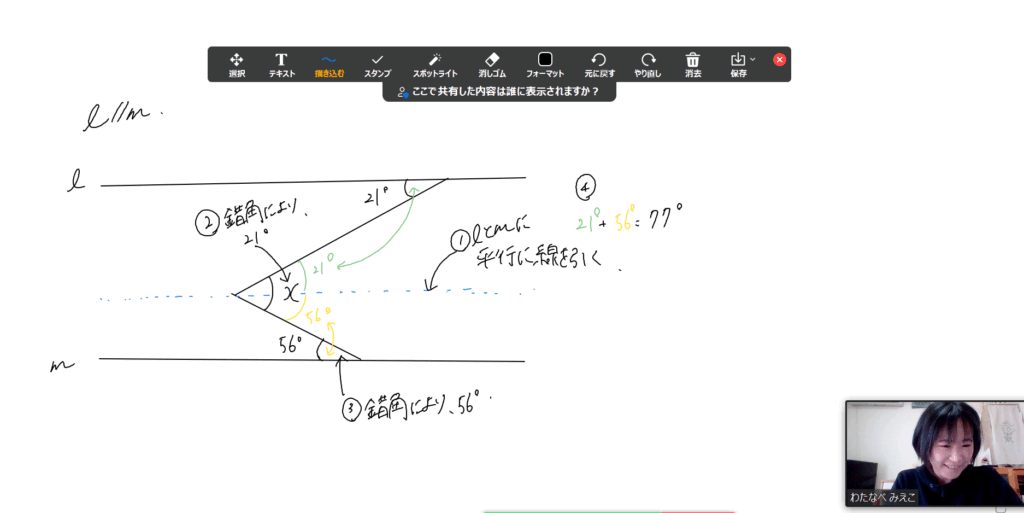

みえこさんの塾では、独自のコミュニケーション法を採用しています。

「人って誰にでも性質があって、それぞれに合うコミュニケーションって変わるんです。理論的な考え方の方は『なるほど』という相づちを好んだり、共感を重視する方は『分かる』という相づちを好んだりするんですよ。」

何よりもコミュニケーションを大切にし、一人ひとりの性質を見極めながら、生徒に合った接し方を大切にしていると教えてくださいました。

また、みえこさんはこう続けます。

「私が本当に助けたかったのは、実はお母さんたちだったんです。お母さんたちの涙をたくさん見て、この涙を笑顔に変えることが子どもたちのためにもなると確信しました。」

みえこさんの塾では、お母さんともマンツーマンでのオンラインセッションや、メッセージでのやり取りを重視しています。お子さん以上にお母さんの悩みは深刻。自分を責めて止まらないお母さんたちがこれ以上抱え込まないように、この仕組みが採用されています。

すべてを一人で抱えるお母さんたちの現実

お母さんたちが抱える問題は山積みだと、みえこさんは言います。例えば、

・学校とのやり取りに対するストレス

・子どもの昼食を毎日用意しなければならない現実

・仕事を辞めざるを得ない状況

・祖父母からの心ない言葉 など……

それを一人で抱えるのは、いつも「お母さん」。代表を務める不登校親の会でも、こういった悩みを抱えて病んでいくお母さんたちをたくさん見てきたといいます。

また、子どもの責任を担うのはお母さんだという現代社会の風潮を、身をもって体験したこともあったそうです。

「娘が熱を出したとき、夫が体温表をつけていたら、小児科の先生に『パパ偉いじゃない』と言われたんです。ママだったら普通のことができないとマイナス評価なのに、パパはやっただけで褒められる。そのときは、なんだかモヤモヤしました。」

父親と母親の間には子どもに対しての温度差もあるとみえこさん。

「男性って、ちょっと楽観的なんですよね。不登校になっても『そのうち行けるだろう』みたいな感じで。でも母親としては大問題。毎日心配で、どうにかしてあげたいと頑張ってしまうんですよ。」

また、仕事を辞めたくても辞めることができない環境の方もいるそう。子どものことを心配しながら行く仕事は、心の大きな負担になるに違いありません。

そんなお母さんたちに向けてみえこさんはこうおっしゃっていました。

「世の中のお母さんたちは、本当に頑張っている。毎日子どものことを思って、悩んで、一生懸命やっている。それだけで十分すぎるくらい素晴らしい。金メダルだと思う。だから、まずは自分を認めてあげてほしいんです。」

この優しさ溢れる言葉に、母親である私も胸を打たれました。

自立とは、依存を増やすこと

「自立って、やっぱり依存を増やすことだと思っているんです。」みえこさんのこの言葉には、驚きを隠せませんでした。一般的に自立は「人に頼らない」一人で何でもできる」ことだと思われがちですが、みえこさんは真逆の視点で自立を捉えています。

「助けてが言える力さえあれば、子どもは生きていけるって思っています。」

完全に一人で生きている人なんて、実際にはいません。社会に出て育っていく中で、自分が手を差し伸べてもらえる存在だと思えることが大切で、それが結果的に自立という道を歩めるという考え方。

そのために、家庭でできること。それは「無償の愛」を感じさせることだとみえこさんは力強く語っていました。

「お子さんに、無償の愛を感じさせてあげて、助けてと言える力さえつけてもらえれば、きっと大丈夫。『何があっても、お母さんは味方だよ』ということを伝え続けてほしい。」

お母さんたちはつい、「この子を自立させなきゃ」「甘やかしちゃダメだ」と思いがちです。でも、それよりも「この子が安心して助けを求められる人になってほしい」と考えることができたら。お子さんも、お母さん自身も、気持ちが楽になるのではないでしょうか。

最先端の子どもたちの未来は可能性に満ちている

そして、まったく新しい視点を語ってくれたみえこさん。

「不登校って、今の古いとも言える教育システムに疑問を感じたからこそ起こることだと思うんです。逆にそこに気づけることは最先端だと思っているんですよね。だから、決して否定的に捉えてほしくないんですよ。」

実際にみえこさんが支援してきた生徒たちは、それぞれのペースで着実に歩みを進めています。中学卒業後に普通高校に進学し、今では集団の中で活動できるようになった生徒や、就職して立派に働いている生徒も。

「いろいろな経験が出来るから学校には行ったほうが良いかもしれない。でも行かなくてもいいんです。子どもたちには無限の可能性が広がっているから、時間はかかるかもしれないけれど、必ず変わっていくんですよね。」

「特に中学の時は選択肢が狭く感じられるかもしれません。でも大きくなるごとに、どんどん選択肢は広がっていく。今の狭い世界だけを見て絶望しないでほしいんです。」

みえこさんは、お母さんたちの気持ちが少しでも楽になるためにも、この新しい視点を持ってほしいと願っています。

「子どもたちにはいろいろなやりたいことに挑戦していってもらいたいし、未来を楽しみにしてもらいたい。そして、お母さんたちには、自分を責めないで子どもたちの可能性を一緒にワクワクしながら応援していって欲しいと思います。」

お母さんたちに届けたい「夢」

みえこさんの活動の根底にあるのは、自身の体験から生まれた深い共感と、お母さんたちへの揺るぎない想い。みえこさんは最後に夢を語ってくれました。

「塾に通う子どもたちのお母さんたちに、在宅でできるwebライターの仕事を提供する仕組みを作りたいんです。働きたくても働けないで悩んでいるお母さんが本当に多い。そこでwebライターという職業の特性を活かし、お子さんを見ながら自宅で働けるこの仕事を、お母さんたちと共有したいと考えています。」

webライターとしても活動するみえこさんらしい、現実的で温かな夢。お母さんたちがwebライターとして得た収入を塾代に充てながら、同時にお子さんの学習もサポートできる循環型のシステムを描いているといいます。お母さんたちに「雇用を生み出したい」という熱い想いをひしひしと感じました。

「子どもは順応性が高いです。環境を変えてあげれば笑顔を見せてくれます。だからこそ、子どもを支えるお母さん自身が安心し、穏やかでいられるようなサポートが本当に重要なのです。」

みえこさんが目指すのは、お母さんたちが一人で抱え込むことのない社会です。一人でも多くのお母さんを笑顔にしたい。その強い思いが”お母さんのための塾”と言い切るみえこさんの姿から伝わってきました。

インタビュアー:取材ライター 森田かえ

横浜市を拠点に活動するママライター。メーカーでの事務業務や、化粧品販売員などの接客業を経て、育児と家事を両立しながら取材ライターとして活動中。

営業事務や、接客業で培ったコミュニケーション力を活かし、クライアント様の想いを丁寧に引き出すインタビューを得意とする。休日の楽しみは、ドラマ・映画鑑賞。

インタビュイー:ダブルプラスアカデミー代表 渡邉身衣子

自身の心の病をきっかけにお母さんにも寄り添う日本初の親子カリキュラムを取り入れた「ダブルプラスアカデミー」を設立。ライタースクールも運営する。夢は不登校の親御さんが自宅でお仕事ができるような雇用形態を創出すること。小学校教員免許、中学教員免許取得済み。

自身の心の病をきっかけにお母さんにも寄り添う日本初の親子カリキュラムを取り入れた「ダブルプラスアカデミー」を設立。ライタースクールも運営する。夢は不登校の親御さんが自宅でお仕事ができるような雇用形態を創出すること。小学校教員免許、中学教員免許取得済み。